Dogville Lars von Trier © Les Films du Losange

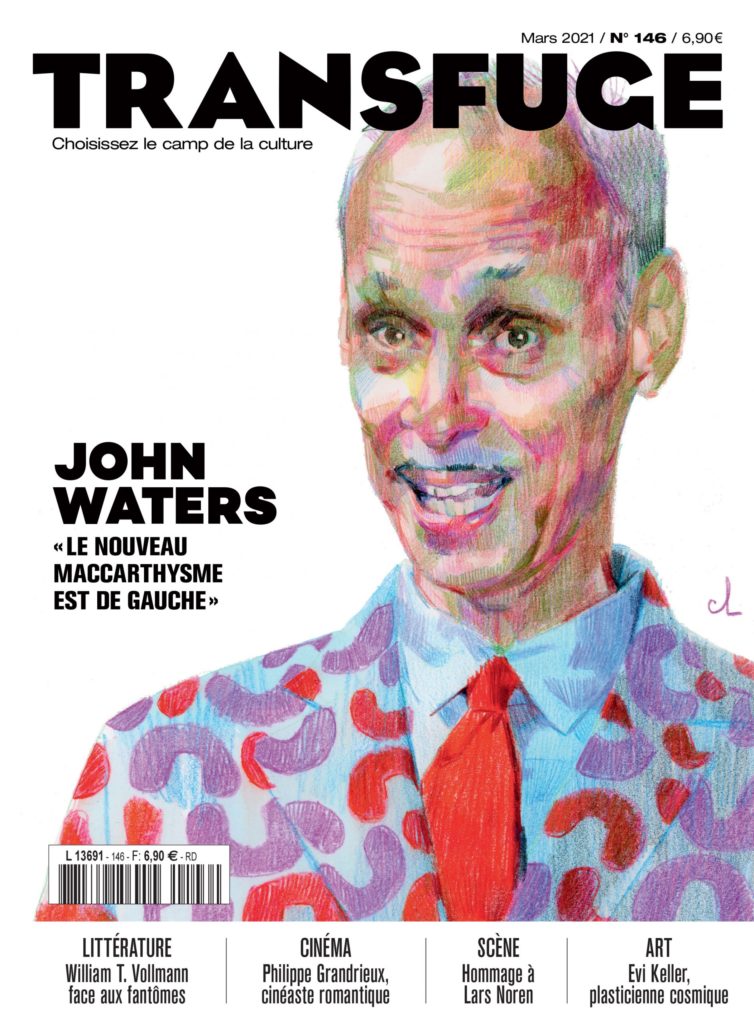

Pour la 6e année, dans la continuité des nombreuses actions menées en direction des lycéens et étudiants, le Festival La Rochelle Cinéma organise un concours de la jeune critique (écrite, audio, vidéo), en partenariat avec l’Hôtel Saint-Nicolas de La Rochelle, Bellefaye, Blink Blank, Capricci Éditions, LaCinetek, le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, La Septième Obsession et Transfuge.

Pour participer au concours, ouvert aux moins de 30 ans, il fallait nous envoyer une critique écrite (300 à 600 mots), audio (moins de 2 min) ou vidéo (moins de 2 min) sur l’un des films programmés au Fema dans le cadre de l’hommage à Lars von Trier et de la journée Nicole Kidman, avant le jeudi 04.05.23.

Les résultats

— 1er prix : Hugo Kramer (24 ans)

INVITATION AU FEMA : 2 accréditations et 2 nuits pour 2 personnes à l’Hôtel Saint Nicolas + 1 an d’adhésion au Syndicat Français de la Critique de Cinéma en tant que critique de cinéma + 1 abonnement d’un an à la Sélection du Mois de LaCinetek

À propos de Melancholia, de Lars von Trier

Les noces de la mélancolie

Dix minutes de plans-tableaux au ralenti. Au son de l’ouverture du Tristan et Isolde de Wagner se joue la fin du monde, la destruction de la Terre par la planète glacée Melancholia. La sidération esthétique et émotionnelle provoquée par cette ouverture tient à deux aspects contraires : une littéralité des affects et une monumentalité extrême. C’est cette absence de demi-mesure, ce romantisme exacerbé qui permet d’aborder sans fioritures la dépression de son héroïne Justine (Kirsten Dunst) ; état dont Lars von Trier, après Antichrist, poursuit l’exploration. Mais il n’est plus question d’une élégie torve par le prisme de la sorcellerie, au nom des femmes martyrisées par l’histoire, mais d’une ode à ce que le cinéaste danois considère comme la face positive de la dépression : la mélancolie.

Le mariage de Justine, auquel est consacré la première heure du film, est trompeur. Derrière la maestria d’une mise en scène sous le signe d’un Dogme95 luxueux, se cache un autre désir que le désir conjugal : un abandon sans retenue à l’énergie destructrice qui la travaille. Cette soirée de fête, qui ne cesse de jongler entre rancœurs familiales (parents divorcés et odieux) et angoisses organisationnelles (Claire, la sœur de Justine, qui se ronge les sangs face au retard accumulé), est une représentation qui paraît déjà fanée. Peu à peu, le corps de Justine s’engourdit, n’arrivant plus à se lever à mesure que son regard se perd dans le vague. Elle s’éloigne de son mari car d’autres noces la happent. Ce sont celles avec Melancholia, illustrées par ce plan nocturne somptueux, écho à l’Ophélie de Millais, dans lequel Justine, allongée nue dans l’herbe, est seulement éclairée par l’astre mélancolique. Cette planète, et le sentiment qui lui est associé, est le remède au pourrissement de l’humanité, inévitable pour Justine, au « chaos reigns » prononcé par le renard d’Antichrist. Mais Melancholia oppose à ce voile mortifère la crainte de la perte, l’angoisse de Claire (Charlotte Gainsbourg), qui elle a quelque chose à perdre, une famille, son fils Leo. Ce mouvement de résistance permet de contrebalancer l’outrance romantique.

Si cette entreprise de destruction totale résiste au cynisme, si le film ne s’engouffre pas dans une possible complaisance vis-à-vis du malheur de Justine, c’est aussi grâce à Leo. Son calme face à l’apocalypse est encore plus troublant, car il ne renvoie à aucun nihilisme. L’enfant appréhende l’inévitable car il est impossible de contrer le désastre, et oppose donc à la détresse de ses parents un équilibre précieux. De la même façon, l’avancée de Melancholia est dédramatisée par un fil de fer tordu sur un bâton, invention innocente qui permet d’attester du rapprochement de la planète. Tout comme plus tard The House That Jack Built tirera toute sa beauté de souvenirs d’enfance inconsolables (un sillon laissé dans les roseaux pour être retrouvé, le son des faux dans les champs de blé), Melancholia résiste à la catastrophe, du moins y fait face avec dignité, par le biais d’une hutte en bois montée par Leo et Justine. Une construction enfantine qui ne rend que plus bouleversant, serein et sincère l’abandon fait par Lars von Trier à l’humanité.

— 2e prix : Costal Robin-Lacourt (21 ans)

INVITATION AU FEMA avec 2 accréditations et 2 nuits pour 2 personnes au Camping du soleil + 1 abonnement d’un an à la Sélection du mois de LaCinetek

À propos de Portrait de femme, de Jane Campion, avec Nicole Kidman

Les robes en crinoline se meuvent dans un froufrou d’étoffes. Les éventails s’agitent dans le tournoiement des ombrelles. Nous sommes bien dans l’Europe des années 1870, celle du roman éponyme d’Henry James, empesée sous les vêtements corsetés et le feutre des chapeaux. Pourtant, Isabel Archer, jeune Américaine rendant visite à ses cousins anglais, conserve un esprit indépendant et léger, libre et curieux. Les unes après les autres, elle refuse les propositions de mariage, prônant son libre-arbitre. Devenue héritière d’une petite fortune, elle se fait cependant manipuler par la gracieuse Madame Merle et épouse à Florence l’amant de celle-ci, Osmond, un homme opportuniste et machiavélique.

Difficile de ne pas voir dans ce synopsis la continuation de la réflexion entamée par la réalisatrice dans La Leçon de piano (1993), réalisé trois ans avant Portrait de femme (1996), sur la violence du patriarcat et la domination d’une masculinité destructrice. L’émancipation par le plaisir des sens et la découverte du désir est ici troqué par l’assujettissement dû au mariage, et la mise-en-scène accompagne avec somptuosité ce changement de circonstances. Pouvant paraître à première vue académique et pompeuse, la réalisation ne cesse en réalité d’illustrer la lente chute d’Isabel et passe d’une Angleterre à la lumière hyper-saturée rappelant les plus beaux films de James Ivory à une atmosphère austère dans une Italie sombre livrée à la torpeur. Loin de l’exercice de style, le classicisme du film est mis au service de l’insoumission de l’héroïne, reléguant les prétendants hors du cadre, puis de son enfermement progressif entre des murs aux portes closes, et réinvente le genre. La beauté devient oppressante, les plans, composés comme des tableaux, étouffent. La caméra ne cesse de suivre le battement des jupes de l’héroïne, comme un poids qui empêcherait l’envol, et la magnifique musique de Wojiech Kilar se fait la transposition musicale du plaisir charnel fantasmé par Isabel, de son obsession avide.

Dans ce rôle, Nicole Kidman offre une prestation majestueuse. Son personnage, caractère insondable et versatile, fantasmant l’amour autant qu’elle le craint, incapable de répondre au désir qu’elle suscite, est une partition complexe que l’actrice aborde avec subtilité. Dans des scènes aussi oniriques que sensuelles, elle incarne brillamment la fièvre du désir, la passion qui la submerge et teint ses joues blanches comme le marbre. Ses cheveux roux comme auréolés, ses yeux d’un bleu doux et flou se font le reflet de ses fantasmes, de sa curiosité dévorante. À la fois enflammée et glaciale, frivole et à fleur de peau, arrogante et humiliée, sa beauté enfantine charme le spectateur autant qu’elle l’agace et fait de cette héroïne un personnage intrigant et bouleversant. Loin d’être relayée au rang de victime, Isabel se montre en femme égarée, soumise à un homme froid et manipulateur. La fin du film pourrait lui offrir une délivrance ; la jeune femme passive et fuyante embrasse fiévreusement un corps agonisant, avant de courir sur un manteau immaculé de neige et de s’arrêter, comme si se dérober n’était plus une possibilité.

La performance de Nicole Kidman, toute en paradoxes, et la lecture de Jane Campion permettent ainsi de dépoussiérer un récit vieux de plus de cent ans, et d’intégrer à la narration un questionnement universel. Lors du générique de début, le female gaze de la réalisatrice met en scène des femmes de notre époque, avant d’introduire le doux visage d’Isabel. Faire de ce personnage une incarnation du désir féminin, à travers une délicate étude de caractère, telle est l’ambition de ce film. Et Jane Campion, en composant un chef-d’œuvre féministe, atteint l’intemporel.

— 3e prix : Toussaint Mouzet (28 ans)

INVITATION AU FEMA avec 1 accréditation + le livre Bette Davis – Fatiguée d’être moi d’Anne-Capucine Blot (Capricci éditions) + 1 abonnement d’un an au magazine culturel Transfuge + un DVD/blu-ray

À propos de Melancholia, de Lars von Trier

Pour Gérard de Nerval, figure majeure du romantisme français, “la mélancolie est une maladie qui consiste à voir les choses comme elles sont”. Si Melancholia marque autant, ce n’est pas seulement pour son incipit sublime sur la partition de Richard Wagner, mais surtout pour la manière de Lars von Trier de rendre tangible cet état d’âme.

Melancholia est un diptyque (au sens propre; la peinture étant un motif essentiel de l’œuvre de Lars von Trier), un film en deux parties qui se complètent, intitulées « Justine » et « Claire », du nom des protagonistes, racontant dans un premier temps la réception organisée en l’honneur du mariage de Justine, puis dans un second, Claire accueillant chez elle sa sœur dépressive, alors que la collision de la planète nommée « Melancholia » avec la Terre est imminente.

Pour soi-même, la mort peut sembler la fin du monde. À sa propre échelle, le résultat est le même. La représentation de la collision de cette planète avec la Terre est à la (dé)mesure de l’impact que peut avoir la pleine réalisation d’un individu de sa condition. Melancholia est moins un film catastrophe qu’un film sur la dépression comme l’expression de la prise de conscience d’un individu de sa propre finitude, qu’il n’y a rien après la mort (le film se clôt immédiatement après la collision) et donc que tout ce qu’on fait est en vain; que le monde n’a pas de sens, qu’il n’y a donc pas de morale ni de valeurs. Le cinéaste montre au long de la réception la trivialité des traditions, des rites. Justine ne s’efforce plus à sourire, rejette, comme sa mère désabusée, les règles sociales, en tout premier lieu l’injonction à être heureuse. Elle ferme les yeux après avoir regardé dans un télescope, s’ensuit des plans somptueux sur des constellations. On observe l’infiniment grand et on se sent infiniment petit. Le film montre par la suite l’atonie qui caractérise la dépression, cet état d’abattement, d’absence à soi-même, de perception déformée de l’écoulement du temps.

Pourtant, Lars von Trier semble sans cesse se débattre contre l’idée d’un monde sans dieu : certains événements ne trouvent aucune explication rationnelle, on retrouve une volonté récurrente de donner une matérialité, une réalité physique au divin, au mystique, dans son cinéma. La raison et la foi, le pessimisme et l’optimisme s’y affrontent en permanence. La dualité du film dans sa forme épouse ces antinomies. Le film repose sur le contraste, fait coexister différents régimes d’image (caméra heurtée et coupes franches ou plans longs et composés, réaliste ou à la lisière du fantastique), fait cohabiter le trivial et le sublime, mêle tristesse et humour (on pense étrangement à Woody Allen dans la première partie de Melancholia ainsi que dans d’autres films de Lars von Trier comme The House That Jack Built, dans la manière dont l’humour agit comme un voile recouvrant des angoisses profondes), est à la fois spectaculaire et intime.

Bien que les acteurs soient remarquables dans tous les films de Lars von Trier, Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst, aussi justes que bouleversantes, sont les ultimes instigatrices du cheminement qui, au travers de ces quelques lignes, m’a mené à saisir le bouleversement qu’a été pour moi Melancholia.

— 4e prix : Théodore Anglio-Longre (25 ans)

L’affiche du Fema 2023 + un DVD/blu-ray + 1 abonnement d’un an à la revue de cinéma La Septième Obsession

À propos de Melancholia, de Lars von Trier

C’est par le truchement de la douleur que se forment les images de Lars Von Trier. Après la genèse revisitée dans Antichrist, c’est cette fois l’apocalypse qui se trouve au centre de Melancholia, prenant la déroutante forme d’une planète aussi élégante que menaçante. Cette incarnation du sublime, cet anéantissement par le beau, frappe l’humanité avec autant de force que le spectateur, submergé par cette blancheur immaculée qui vient recouvrir l’écran.

— 5e prix : Lucas Gayda (19 ans)

L’affiche du Fema 2023 + un DVD/blu-ray + un numéro de la revue d’animation Blink Blank

À propos de Melancholia, de Lars von Trier

À propos de Melancholia, de Lars von Trier

Écran noir. Tristan und Isolde de Wagner débute. Le visage d’une Kirsten Dunst exténuée apparaît. Des oiseaux morts tombent du ciel. Pendant huit minutes, Lars Von Trier nous dépeint un portrait très esthétique et métaphorique de la dépression à travers des images fixes mises très lentement en mouvement, semblables aux installations de Bill Viola. Parmi ces pseudo-peintures, se cache le célèbre Chasseur dans la neige de Brueghel, aussi présent chez Tarkovski. Lars Von Trier nous annonce la fin du film en dépeignant dans un calme absolu et une merveilleuse contemplation, la collision de deux planètes, avant de retourner à l’écran noir. Alors, le réalisateur danois effectue un retour à la réalité. Le titre apparaît, dans la saleté, dans la crasse, très loin de tous les apparats qui viennent de nous être montrés.

Suit la première partie, où nous est présenté l’aspect destructeur de la mélancolie et non son aspect romancé et poétique. Lars Von Trier s’oppose avec ce titre au prologue de son film. Il nous fait comprendre à travers sa mise en scène comment cette dépression se traduit réellement. Caméra à l’épaule, éclairage naturel, zoom et dézoom intempestifs. Toute cette mise en scène issue de l’influence du Dogme95, brute et sur le vif nous rappelle une réalité oppressante et violente de cette mélancolie. Justine, la mariée dépressive n’est que méprisée par son entourage, incapable d’être comprise. Elle erre dans le domaine beaucoup trop grand pour elle, en robe de mariée, cherchant désespérément un miracle pour la sortir de là. Et quoi d’autre pour la sauver que la magnifique planète qui porte le nom de son trouble ? Dans la première partie, Melancholia n’est jamais évoquée, mais elle est déjà présente, cachant Antarès, que Justine avait remarqué. La planète bleue, représentant la mélancolie qui vient cacher l’étoile rouge portant le nom du dieu de la guerre : même à travers les astres, la dualité est présente.

Si les deux parties Justine et Claire sont bien distinctes et n’ont en commun que les personnages et le lieu, elles se contaminent, l’une renvoyant à l’autre, comme deux sœurs que tout oppose, mais dont le lien ne peut pas être omis. Claire est l’être raisonné, compris et apprécié tandis que Justine est celle qui ne peut que s’excuser de ce qu’elle est. Pour Justine, il n’y a rien de bon dans le genre humain, elle le sait, elle est omnisciente. Ce n’est plus simplement sa propre mort qu’elle souhaite, mais l’anéantissement de l’humanité. Si Solaris était pour Tarkovski une planète ramenant les morts à la vie, Melancholia est pour son plus fidèle élève un moyen d’envoyer les humains là où selon lui ils mériteraient d’être : en enfer.

Dans la partie de Claire, la dualité est beaucoup plus présente entre les deux personnages. Justine est présentée comme terrassée par la dépression, n’ayant plus aucun contrôle, même sur son propre corps. Elle devient un objet abîmé, défectueux, un fardeau. Claire est plutôt dépeinte comme une mère et une sœur raisonnable prenant soin de ceux qu’elle aime. Quand Melancholia se rapproche, et s’affirme comme l’inexorable fin de la Terre, Justine devient Tante Steelbreaker, la super-héroïne des enfants et Claire perd alors tout contrôle. Sa rationalité devient aussi illogique dans cette situation que l’irrationalité de Justine dans la première partie. Quand le monde des équilibrés se retrouve face à l’anéantissement, ce sont les fous qui prennent le contrôle. Et alors, avec l’innocence d’un enfant et l’angoisse d’une mère, Tante Steelbreaker les fait s’abriter sous de fébriles morceaux de bois censés les protéger d’une mort inéluctable. Une construction aussi dérisoire ne pourra pas les sauver d’une calamité pareille. Selon Lars Von Trier, peu importe les édifices que nous bâtirons au long de notre vie, aucun ne sera assez solide pour nous protéger de la mort qui va venir brutalement nous percuter, comme le fait la magnifique Melancholia, dans l’ultime plan du film.

Le jury

- Philippe Rouyer (Président du Syndicat Français de la Critique de Cinéma, critique à Positif)

- Séverine Danflous (Critique à Transfuge, La Septième Obsession, Culturopoing)

- Marin Gérard (Lauréat Prix de la jeune critique du syndicat, critique à Critikat)

- Diane Lestage (Journaliste et critique à Maze, FrenchMania)

- Laura Pertuy (Journaliste et critique à Trois Couleurs)

Calendrier

- LUN 27.03 : ouverture du concours

- JEU 04.05 : date limite de réception des critiques

- VEN 12.05 : annonce des résultats

Les prix

- 1er prix : INVITATION AU FEMA avec 2 accréditations et 2 deux nuits pour 2 personnes à l’Hôtel Saint Nicolas + 1 an d’adhésion au Syndicat Français de la Critique de Cinéma en tant que critique de cinéma + 1 abonnement d’un an à la Sélection du Mois de LaCinetek

- 2e prix : INVITATION AU FEMA avec 2 accréditations et 2 nuits pour 2 personnes au Camping du soleil + 1 abonnement d’un an à la Sélection du mois de LaCinetek

- 3e prix : INVITATION AU FEMA avec 1 accréditation + le livre Bette Davis – Fatiguée d’être moi d’Anne-Capucine Blot (Capricci éditions) + 1 abonnement d’un an au magazine culturel Transfuge + un DVD/blu-ray

- 4e prix : L’affiche du Fema 2023 + un DVD/blu-ray + 1 abonnement d’un an à la revue de cinéma La Septième Obsession

- 5e prix : L’affiche du Fema 2023 + un DVD/blu-ray + un numéro de la revue d’animation Blink Blank

Les 3 premiers lauréats seront accueillis au Fema et pourront rencontrer des invités et des professionnels (cinéastes, techniciens, critiques, membres de l’équipe du festival, etc.).

Les lauréats verront leur critique publiée/diffusée sur le site et les réseaux sociaux du Fema et des partenaires du concours.

Les textes seront publiés dans le magazine de l’association du Fema : Derrière l’écran.

Les partenaires

Les précédents lauréats

2022 : 1. Lilian Fanara, 23 ans — 2. Julien Fournier, 21 ans — 3. Phoenix Agneessens, 23 ans — 4. Manon Inami, 24 ans — Sarah Yaacoub, 26 ans

— Lire les textes

2021 : 1. Sarah Ackerer, 25 ans — 2. Maël Mubalegh, 24 ans — 3. Matthias Couquet, 27 ans — 4. Anna Fournier, 28 ans — Camille Solans, 25 ans

— Lire les textes

2019 : 1. Alexiane Trapp, 21 ans — 2. Arnaud Pouzargues, 23 ans — 3. Juliette Sergent, 23 ans — 4. Alessia Petrozzi, 18 ans — 5. Coline Drouhaud, 18 ans

— Lire les textes

2018 : 1. Lucile Clavier, 20 ans — 2. Melaine Meunier, 22 ans — 3. Camille Martin Donati, 24 ans — 4. Victor Morozov, 24 ans — 5. Mahaut Thebault, 20 ans

— Lire les textes

2017 : 1. Alain Zind, 26 ans — 2. Azilys Tanneau, 20 ans — 3. Thomas Pietrois-Chabassier, 30 ans

— Lire les textes